Il titolo è una citazione di una frase sibillina ripresa dalla Bibbia, Il potere del cane. Stiamo parlando dell’ultimo film scritto e diretto dalla regista Jane Campion, divenuta icona mondiale dopo il film premiato con la Palma d’Oro Lezioni di Piano. Questo nuovo cortometraggio, arrivato dopo ben 13 anni di silenzio (Jane Champion ha lavorato solo alla serie, Top of the Lake), le ha fatto vincere il Leone d’argento – Premio speciale per la regia alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ed è disponibile dal 1° dicembre scorso sulla piattaforma streaming Netflix.

Trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Thomas Savage, con la colonna sonora di Jonny Greenwood, era davvero molto atteso:

“Un romanzo che ha avuto un impatto fortissimo su di me. È una storia diversa che lavorava sulla psiche. Ho pensato di farne un film. L’ho immaginato e realizzato”, ha dichiarato Jane Champion.

Siamo nel Montana, nel 1925: Phil e George Burbank sono due fratelli molto diversi, un reazionario che rappresenta l’anima nativa e conservatrice dell’America e l’altro, più giovane e progressista. Insieme gestiscono un ranch e lavorano in simbiosi, rispettandosi reciprocamente nonostante le visioni incompatibili. A seguito dell’arrivo di Rose, moglie di George, nel ranch la convivenza inizia a diventare difficile e poi conflittuale. Entrambi dovranno fare i conti col proprio io e rivelare la propria reale natura.

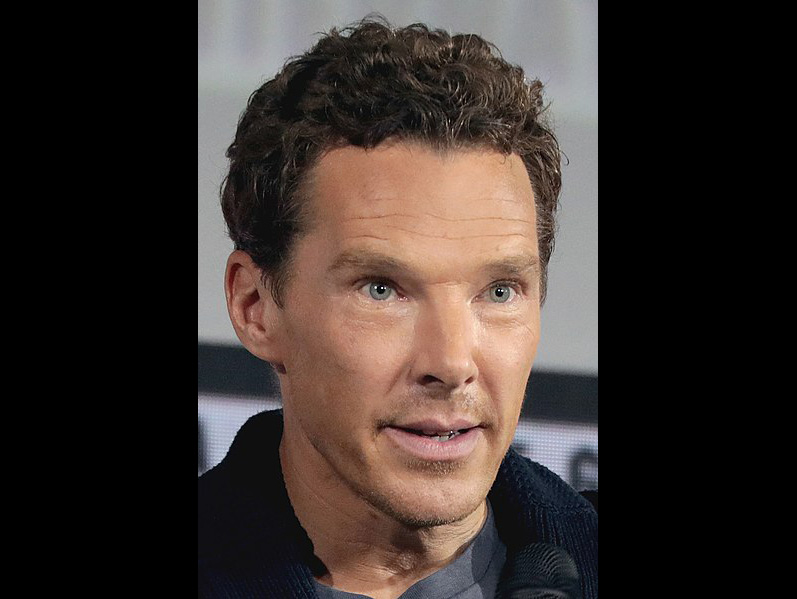

Impossibile non notare l’assonanza con Lezioni di piano, le ambientazioni, il ritmo, l’uso dei silenzi, l’attesa come tensione protagonista (che qui però diventa a volte lentezza), il paesaggio come parte parlante del film, la sporcizia dei personaggi (c’è perfino l’unghia nera di Benedict Cumberbatch, quasi identica a quella dell’ineguagliabile Harvey Keitel): ma sarebbe sciocco basare questa visione su un paralellismo che non può che essere perdente per Il potere del cane, soprattutto perchè la regista neozelandese resta anche qui campionessa nella caratterizzazione minuziosa della psiche dei suoi personaggi, mai banale o scontata, sempre capace di sorprendere, grazie all’esaltazione della complessità.

Vorrei mettere a fuoco, però, come viene trattata l’omosessualità in questi 126 minuti di montato, perchè, a una lettura più approfondita, avrei qualcosa da ridire. Mentre il figlio di Rose, l’adolescente magro ed effemminato, è connotato da subito e senza alcuna ambivalenza come omosessuale, l’altro protagonista, Benedict Cumberbatch, al contrario rappresenta il peggio della mascolinità tossica, modello perfetto della cultura violenta e patriarcale, misogino, omofobo, sadico. Eppure, è lui che nasconde le riviste pornografiche con uomini nudi, mentre non sappiamo se “la troietta” come Benedict chiama il ragazzo, sia effettivamente omosessuale.

La persecuzione omofoba di Benedict nei confronti del figlio di Rose (l’attore venticinquenne Kodi Smit-McPhee), cambia di segno quando il ragazzo scopre le sue riviste: l’uomo comincia a corteggiarlo e lui sembra lasciarsi sedurre. Non posso dirvi di più, pena uno spoiler assassino, ma niente è come appare. I piani si rovesciano a tal punto che l’intero impianto narrativo viene stravolto dal riuscitissimo colpo di scena finale in cui improvvisamente le vittime diventano carnefici, il male bene e il bene male.

Benedict Cumberbatch ha dichiarato:

“ll maschilismo tossico lo riconosci, persone danneggiate danneggiano gli altri. Il mio personaggio non deve essere considerato solo un mostro. Non è solo il cattivo della storia. È una figura poetica, complessa”.

Forse non capirete bene questa mia critica se non avete visto il film, ma se chiarisco spoilero: nonostante l’assoluta adesione alla vision di Champion (che ritroviamo sempre intatta in ogni suo lavoro), tipizzabile in una repulsione verso qualsiasi giudizio e codificazione dell’animo umano che deve invece restare libero nel mistero della sua complessità, in cui bene e male sono sempre integrati, mi ha turbata questo racconto di un’omosessualità malata, perversa, disturbata e disturbante.

Di fatto vengono riprodotti tutti gli stereotipi sull’omosessualità maschile, ossia quello dell’omofobo in realtà gay represso e quello dell’efebo che ritaglia fiori ed è innamorato della mamma. Non mi pare che basti semplicemente, alla fine e in un colpo solo, ribaltare le attribuzioni per scardinare un immaginario obsoleto e falso: la troietta che diventa master e l’omofobo che diventa poetica vittima non bastano, secondo me, a restituire verità e dignità all’orientamento sessuale che viene di fatto indagato in questo film, perchè i due personaggi restano entrambi mostruosi.

Se però, da una, parte Jane Champion lapida i suoi due protagonisti omosessuali, va detto che, nelle loro mostruosità, i personaggi sono ampiamente credibili e non cadono nello stereotipo narrativo del bene-male, proprio grazie alla complessità psicologica che viene loro donata e garantita dalla regista che, ancora una volta si rivela (anche lei) un mostro, ma di bravura.

Continua a leggere su ReWriters Magazine.